パリ市は2024年、一部エリアで商業権の優先取得権(droit de préemption commercial)を導入した。小規模で伝統ある商店が高額賃料や大手チェーンの進出で姿を消し、街の商業が画一化していく現象、いわゆる商業的ジェントリフィケーションに対処するための制度である。

背景:文化商業の喪失と街の画一化への危機感

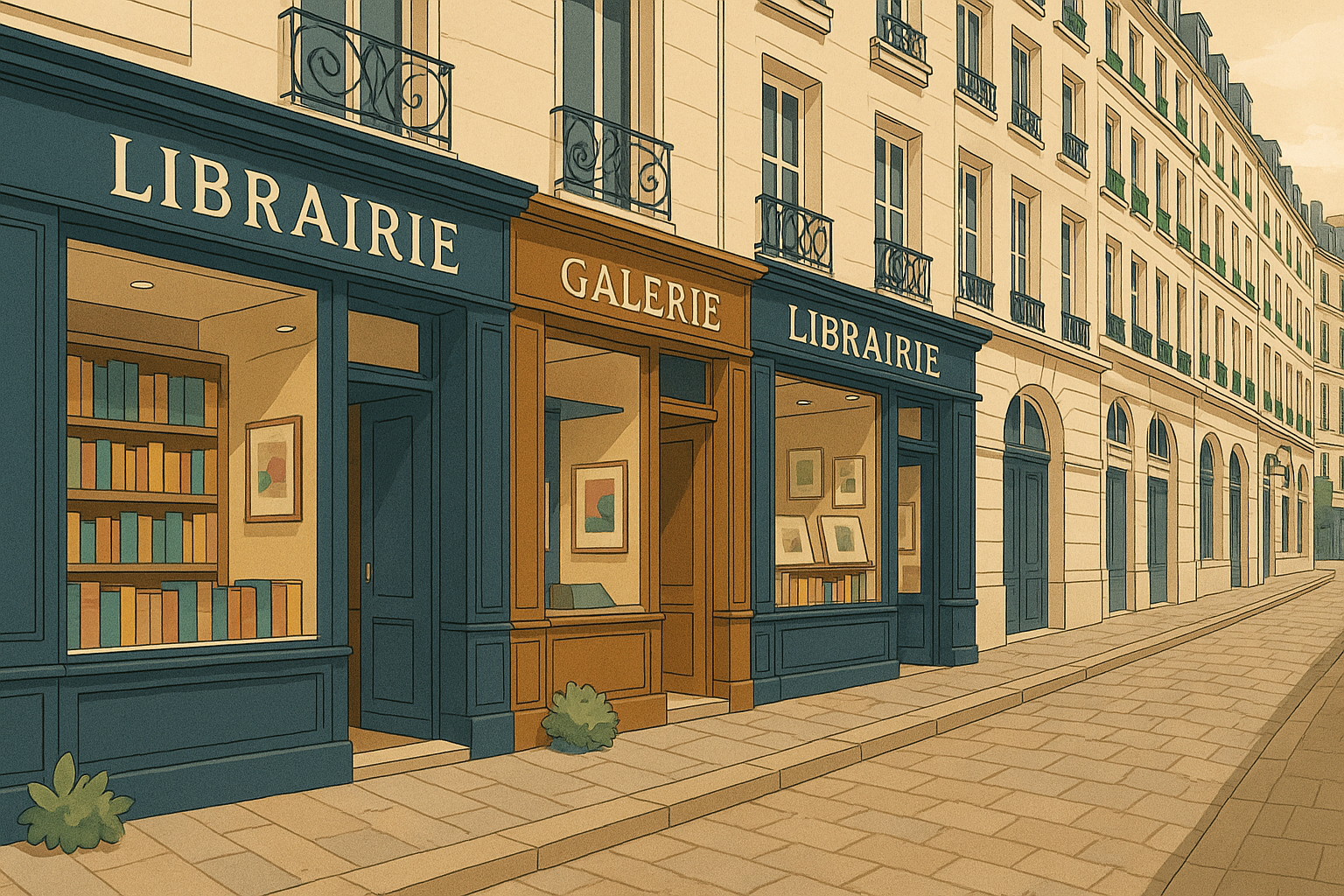

パリ中心部、とりわけ歴史的なカルチエ・ラタン(5区)やサン=ジェルマン=デ=プレ(6区)は、書店・画廊・古書店などの文化商業が街の象徴であった。ところが近年、こうした老舗が相次いで閉店し、その跡に高級ファッションや飲食チェーンが入る傾向が強まっている。その結果、歴史的地区の商業は様変わりし、伝統的商店は顕著に減少した。

要因として、オンライン化による文化商業全般の収益圧迫に加え、文化商業店は飲食等に比して収益率が低く、賃料高騰に耐えにくいこと、そして世界都市・パリ中心部ゆえの地代・家賃の上昇が挙げられる。統計上でも、2000年から2020年にかけて文化商業店舗数は約3割減と報告され、その後も減少傾向が続いている。2014~2023年に限っても、音楽・映像メディア小売−42%、古美術商−37%、古書店−24%、楽器店−20%、書店−19%など、各分野で大幅な減少が確認されている。

パリ市は従前より、公的第三セクターのSEMAESTを通じ、2004年開始のVital’ Quartier事業で物件取得・転貸等を行い、画一化や空洞化に直面する地区の商業多様性維持に取り組んできたが、従前の手法のみでは衰退トレンドの速度を緩めるにとどまっており、より直接的な対策として商業権の優先取得権を活用する段階に踏み切った。

制度の法的枠組みと手続き

商業権の優先取得権とは、あらかじめ指定した区域内で店舗の営業権(営業資産)または商業用賃借権という無形資産が第三者に譲渡される際、自治体が優先的に買い取る権利である。なお、建物そのもの(不動産の躯体)の売買には、別制度である都市計画上の優先取得権が適用される。

フランス都市計画法典(Code de l’urbanisme)L214-1を中核規定としており、立法趣旨は、中心市街地の商業多様性の保全にある。この権利を行使するには、市町村議会の議決により商業・工芸保全地区を設定する必要がある。区域設定には商工会議所等への諮問が義務付けられる(施行令R214-1等)。

商業権の取得に関する手続きの流れは、次のとおりである。

- 保全地区内で営業権や商業用賃借権を譲渡する場合、譲渡人は事前に市へ届出を行う。届出には従業員数、譲渡価格・条件、譲受予定者の業種等を記載し、賃借権付きなら賃貸借契約書を添付する。

- 届出受理後、自治体は2か月以内に優先取得権の行使の有無を決定し、売主に通知する。

- 行使する場合は、当初の民間の間の契約に代わり、自治体が届出条件で買い取る。優先取得権の不行使(2か月経過まで通知なし)の場合は、当初の相手方に自由に売却できる。

- 価格が折り合わないときは、所定の手続により裁判所が価格を決定し、その価格で買い取ることができる。

自治体が取得した営業権等は、取得日から原則2年以内に、商業登記等に登録のある第三者(商人・職人)へ転売(再譲渡)しなければならない(L214-2)。用途は当該地区における商業・工芸の多様性維持・振興に資するものであることが求められる。

パリ市は2024年2月の市議会決議(2024 DAE 26号)により、実験的措置として商業権優先取得権を導入する区域を定め、2024年8月7日から運用を開始した。今回の指定区域は、文化商業の集積地として知られるカルチエ・ラタンとサン=ジェルマン周辺(5・6区)、およびその対岸に位置する7区の一部である。パリ市は文化商業の保全を最重要目的として活用方針を明確化し、区域内で文化商業の営業権が譲渡される場合に優先取得権を試行的に行使し、書店等の維持・誘致を図る考えである。試行期間は3年間とされ、成果検証のうえで本格実施や区域拡大を判断する。

まとめ

パリ市の取り組みは、「一時的に公共が介入し、最終的に地域に返す」という制度設計に意義を持つものである。文化商業は単なるビジネスではなく、都市の個性を形作る要素であり、その喪失は都市の個性の劣化を意味するところ、商業権の優先取得権の導入は、都市の未来を見据え、公共が積極的に介入することでこれを守ろうとする試みとなる。

同様に商業的ジェントリフィケーションに直面する観光都市として、アムステルダムやヴェネツィアも特定業種の進出を規制するなど多様性維持のための対策を講じてきた。しかし、それらが主に規制的アプローチにとどまるのに対し、パリ市の制度は「公共が主体的に取得・関与する」という点でより積極的な事業的規制として位置づけられる。

もっとも、制度が理念通りに機能するかどうかは、実際の運用にかかっている。具体的には次のような課題が想定され、この制度がどこまで成果を上げられるかは、財政・人材・市場環境といった現実的制約に大きく左右される。

- 運用体制と財政負担:

優先取得には買収資金が不可欠で、市場価格での買取りは負担が重く、取得後の一時経営・管理、テナント募集には専門性も要る。 - 市場性とのバランス:

救済対象の商店でも採算性が低ければ持続しないため、文化的価値と経営の持続性の両立、ソフト支援(経営助言・イベント誘致・家賃調整スキーム等)との組み合わせ設計が求められる。

パリの試みは都市の「らしさ」を守るために公共がどこまで関与できるのか、その可能性と限界を考えるうえで示唆に富む実践である。予定されている3年間の試行期間の成果は、日本の歴史的市街地や観光地にとっても参考になる点が多いと思われる。